AUTHOR ARCHIVES :

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии 75-летия Победы руководство Департамента военной контрразведки, Управления ФСБ России по ЗВО и Совет ветеранской организации поздравили ветеранов военной контрразведки — участников Великой Отечественной войны. Читать полностью

Цветков Федор Николаевич

Ножкин Гавриил Васильевич

Дудкин Юрий Иванович

Творческий путь Анисимова Виталия Гавриловича

Автопортрет

Анисимов Виталий Гаврилович родился в 1931 году в Белгородской области Прохоровского района, в селе Вязовое. Накануне Великой Отечественной Войны проживал в Запорожской области, откуда в августе 1941 года был эвакуирован под Сталинград. Читать полностью

Кондалёв Степан Андреевич

Лебедев Владимир Васильевич

Иванов Петр Александрович

Строков Иван Ильич

Карапетян Шаваш Карапетович

Баулин Николай Прокофьевич

Волокитин Иван Филиппович

1945 год

Иванов Дмитрий Павлович

О художнике Сайбаталове и галерее СМЕРШевцев

Автор галереи ветеранов «СМЕРШ» — Сайбаталов Х.Г. участник Великой Отечественной войны, обороны Ленинграда, доцент ЛВХПУ им. Мухиной, декан архитектурного факультета, кавалер Ордена Отечественной войны Первой степени, медалей «За отвагу», «За победу над Германией», «Ветеран труда» и других наград.

Читать полностью

Галерея ветеранов СМЕРШ

Более 50 портретов защитников Ленинграда, написанных с натуры известным портретистом-графиком Сайбаталовым Х.Г., хранившиеся ранее в Казани, были переданы вдовой художника Ифирой Захаровной Управлению ФСБ России по Западному военному округу и его ветеранской организации в марте 2020 г.

Портреты военных контрразведчиков и зафронтовых Ленинградского и Волховского фронтов, написанные в конце 80-х гг. прошлого

века, никогда ранее не выставлялись.

Читать полностью

Бессмертный полк

Проводим акцию «Бессмертный полк». В строю сотрудники «СМЕРШ», портреты которых переданы из Казани в марте 2020, а также герои, которые есть в ваших семьях, ваши родственники, ковавшие Победу на любых участках на фронте и в тылу!

К 75-летию Победы!

Эссе и стихи к 75-летию Победы ветерана военной контрразведки полковника КГБ в отставке Иванова Юрия Дмитриевича, одного из самых первых советников в Афганистане, о близких и родителях, духовная сила которых оберегала и помогала в самых трудных ситуациях. Читать полностью

Эссе и стихи к 75-летию Победы ветерана военной контрразведки полковника КГБ в отставке Иванова Юрия Дмитриевича, одного из самых первых советников в Афганистане, о близких и родителях, духовная сила которых оберегала и помогала в самых трудных ситуациях. Читать полностью

Пидемский Борис Михайлович

Элбакидзе Григорий Васильевич

Горбушин Василий Иванович

Малышев Мелетий Олегович

Таевере Дмтрий Дмитриевич

Смелянец Яков Васильевич

Принцев Сергей Петрович

Жур Петр Владимирович

Шурепов Александр Алексеевич

Поспелов Михаил Андреевич

Чижевский Тимофей Анисимович

Стренцель Леонид Иванович

Михайлов Михаил Кузьмич

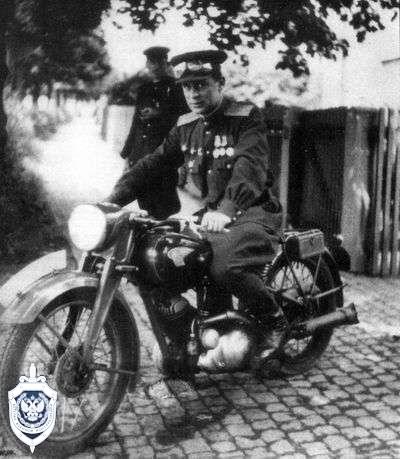

Полковник

Родился в 1912 году. В органах государственной безопасности с 1937. Член ВКП(б) c 1939.

Войну начал в звании капитана государственной безопасности на Даго-Моонзунские островах в Эстонии. Прошел всю войну с 1941 года до Победы над Германией в 1945 году. Участник обороны и освобождения города Ленинграда. Служил начальником Особого отдела 48 морской стрелковой бригады. Дважды был ранен, в связи с чем потерял частично слух. Участник взятия Кенигсберга. Закончил войну в Германии подполковником.

Награжден 5 боевыми орденами: Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, двумя медалями «За боевые заслуги», другими медалями.

Участник войны с японцами, затем служил на острове Сахалине. Закончил службу в звании полковника, заместителя начальника особого отдела Северо-Западного пограничного округа. Был председателем совета ветеранов чекистов Балтики.

Люткевич Петр Осипович

Полковник

Родился в 1893 году. Место рождения: Литовская ССР, Вилинский уезд. Член РКП(б) с 1919 года. В 1918-1919 годах красногвардеец, боец партизанского отряда, участник боев против белогвардейцев на Восточном фронте. С 1919 года в органах ВЧК. Был оперативным работником особого отдела дивизии 1-й Конной армии С.М. Буденного. Дважды ранен в боях. Воевал с белогвардейцами на Южном фронте.

В период Великой Отечественной войны возглавлял Особые отделы ряда стрелковых и артиллерийских соединений Ленинградского и 2-го Белорусского фронтов. Принимал участие в операциях прорыву и снятию вражеской блокады Ленинграда, по освобождению Прибалтики. Занимал должности: начальника Особого отдела 48 стрелковой дивизии, начальника ОКР СМЕРШ 23 артиллерийской дивизии прорыва, начальника ОКР «СМЕРШ» 23 авиационной дивизии 67 армии Ленинградского фронта.

Награжден многими боевыми орденами и медалями. Из наградного листа: «Тов. Люткевич с начала отечественной войны принимал участие в боях вместе с обслуживаемой им бригадой, а затем артдивизией. При личном участии тов. Люткевича руководимые им отделы контрразведки вскрыли и разоблачили 7 крупных агентов германской разведки. … Руководя оперативным составом на поле боя тов. Люткевич показал высокие образцы мужества и отваги, будучи раненым на передовых огневых позициях, тов. Люткевич оказал, прежде всего, первую помощь раненым вместе с ним, своему шоферу и начальнику ОКРР артбригады тов. Мещерякову и остался продолжать руководить подчиненным ему оперативным составом.»

Леонов Иван Яковлевич

Полковник

Родился в 1916 году. Место рождения: Рязанская обл., Желтухинский р-н, д. Лыково. В июле 1941 года, Леонов И.Я., преподаватель физики средней школы Подмосковья, был направлен на курсы фронтовых военных контрразведчиков при Высшей школе НКВД СССР.

С 1941-1944 г.г. старший оперуполномоченный Особых отделов 19 и 32 армий, затем начальник отделения Управления контрразведки Карельского фронта. С 1944 по 1962 г.г. работник Центра.

С 1962 г. по 1989 г. — на руководящей работе в особом отделе ЛенВО. В 1966г, окончил заочно Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями ”За отвагу”, ”За боевые заслуги” и др., знаком “” Почетный сотрудник госбезопасности”, юбилейным знаком ”50 лет ВЧК КГБ”. После выхода в запас и отставку с 1970 года в течении 27 лет возглавлял Совет ветеранов военной контрразведки Ленинградского, Карельского, Волховского фронтов и Ленинградского военного округа, став его почетным председателем.

При активном участии Ивана Яковлевича вышло несколько книг о военных контрразведчиках, в том числе «Документы свидетельствуют…», «Книга памяти 1941–1945» о погибших армейских чекистах. Автор автобиографической книги «Наш XX век», об операции «Возвращение», как называлась чекистская операция по дезинформации противника, разработанная управлением контрразведки «Смерш» и штабом Ленинградского фронта. Автор газетных и журнальных публикаций о военных контрразведчиках.

Кузьмин Николай Иванович

Разведчик

Родился в 1920 году в семье кадрового рабочего Сестрорецкого завода имени Воскова. Член ВЛКСМ с 1937 года. Перед войной служил в Советской Армии.

Участвовал в боях против фашистских захватчиков на дальних подступах к Ленинграду. С 6 сентября по 7 октября 1941 года совершил несколько смелых рейдов в тыл противника. Представил ценные сведения о расположении и передвижении войск противника, о местах размещения секретных вражеских аэродромов и скоплениях немецких войск и техники. Одно из сообщений Н. Кузьмина, раскрывающих планы немцев по месту нанесения основного удара, докладывалось лично командующему фронтом генералу армии Г.К. Жукову.

29 октября 1941 года вместе с двумя напарниками направился в четвертый разведывательный рейд, из которого разведчики не вернулись. Их задержали гитлеровцы при попытке перейти линию фронта на сторону советских войск в районе станции Погостье, и 5 декабря 1941 г они были расстреляны немцами на льду реки Мга. В 1978 году поисковиками в урочище Виняголово, на берегу реки Мга было найдено их захоронение. Останки Николая Кузьмина были перевезены в Сестрорецк и с почестями похоронены на Сестрорецком воинском кладбище.

Один из героев, описанных в сборнике «В поединке с Абвером», изданной группой авторов, военных контрразведчиков.

Краснов Платон Матвеевич

Майор

Родился в 1906 году. Место рождения: Всходский район Смоленской области. В органах госбезопасности с 1935 года.

С первых дней войны проходил службу в активно действующих частях Ленинградского фронта на оперативных должностях военной контрразведки. Участвовал в боевых операциях по прорыву блокады города Ленинграда, под Красным Бором, по захвату Гатчины и Струги Красные. В наградных листах отмечено, что Павел Матвеевич «систематически руководил оперативным составом на поле боя, проявляя при этом мужество и отвагу».

Являлась начальником отделения Отдела контрразведки СМЕРШ Ленинградской армии ПВО проводил большую работу, направленную на повышение боеспособности армии, принимал личное участие в разоблачении агентов противника.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями.

Кошелев Николай Николаевич

Контр-адмирал

Родился в 1919 году в с. Теткино Глушковского р-на Курской обл. В органах госбезопасности с 1839 г.

Член ВКП(б) с 1941 г.

На Ленинградском фронте находился с июля 1941 года, принимал участие в боях на Карельском перешейке‚ на Невском пятачке, в операциях по снятию блокады Ленинграда, освобождению Эстонии. В военной контрразведке Ленинградского фронта занимал должности: с июля 1941 г. старший оперуполномоченный Особого отдела по 265-й стрелковой дивизии, с марта 1942 г. старший оперуполномоченный Особого отдела по 8-й армии, с апреля 1942 г. старший оперуполномоченный Особого отдела по 294-й стрелковой дивизии, с января 1943 г. старший оперуполномоченный ОО – УКР СМЕРШ по Волховскому фронту, с марта 1944 г. старший оперуполномоченный УКР СМЕРШ по Ленинградскому фронту, с января 1945 г. – начальник ОКР СМЕРШ по ПФЛ №0317. После войны находился на руководящей работе в органах госбезопасности: начальник ОКР СМЕРШ – ОКР МГБ по 22-й, по 65-й гв. стрелковой дивизии, в 1949 г. – по Военно-медицинской академии. С 1952 начальник ОКР МГБ по Ленинградской ВМБ, с 1953 Начальник подразделения УКР МГБ по Ленинградскому ВО, с 1960 по 1968 г. заместитель начальника ОО КГБ по Ленинградскому ВО, затем назначен Начальником ОО КГБ по ТОФ, с 1972 по 1980 г начальник ОО КГБ по Ленинградской ВМБ. Награжден пятью орденами, многими медалями и знаком «” Почетный сотрудник госбезопасности”.

Козлов Василий Иванович

Генерал-майор

Родился в 1906 году в станице Лабинская Кубанской обл. В ВКП(б) вступил в 1931 году. С августа 1933 года в органах госбезопасности.

С первых дней войны в органах военной контрразведки прошел от зам. нач. 3 отдела Особого отдела Северо-Кавказского военного округа до начальника ОКР СМЕРШ округа. Активно участвовал в контрразведывательных операциях, обеспечивших победу над врагом.

Награжден: 2 ордена Красного Знамени, 3 ордена Отечественной войны 1-й степени, орден Трудового Красного Знамени; 2 ордена Красной Звезды, 14 медалей; знак «Заслуженный работник НКВД» 02.02.42; знак «50 лет пребывания в КПСС».

После увольнения в запас с 1963 года жил и работал в Ленинграде. Активно участвовал в работе совета ветеранов чекистов.

_________________________________

Страничка, созданная правнуком Василия Ивановича

Козлов Василий Иванович

Козлов Василий Иванович — мой прадед по материнской линии.

К сожалению я не застал его живым, но многое слышал от своей матери о его жизни как в годы войны, так и в мирное время.

Василий Иванович отличался суровым, но справедливым нравом, проведя всю жизнь почти в спартанских условиях. Он был одним из первых комсомольцев на Кубани бок о бок со своей сестрой Ковалевой (Козловой) Лидией Ивановной.

Воинские и специальные звания: сержант ГБ; лейтенант ГБ (25.07.39); старший лейтенант ГБ (31.05.40); капитан ГБ (26.09.41); майор ГБ (13.04.42); полковник ГБ (14.02.43); генерал-майор ГБ (21.02.44).

За годы войны был награждён: 2-мя орденами красного знамени, 3-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени, 2-мя орденами Красной звезды, знаком «заслуженный работник НКВД».

Качалов Иван Сергеевич

Полковник

Родился в 1902 году. Место рождения: Вологодская обл., Ковжинский р-н, д. Яраково. В органах госбезопасности с 1930 года. Член ВКП(б) с 1931 года. Участник финской кампании 1939-1940 годов.

В период Великой Отечественной войны находился на руководящей работе в органах контрразведки Ленинградского и Волховского фронтов, с ноября 1941 начальник Особого отдела Приморской оперативной группы Ленинградского фронта, с марта 1942 года начальник отдела контрразведки 8-й армии. Принимал участие в боях с фашистскими захватчиками на ближних подступах к Ленинграду, в операции по снятию вражеской блокады Ленинграда. Контужен в сентябре 1941 года. Вел активную деятельность по организации контрразведывательных операций Ленинградского фронта. Принимал участие в боях по освобождению Эстонии. Под его руководством органами СМЕРШ армии проведена большая работа по ликвидации агентуры, оставленной противником на территории Эстонии.

Награжден орденами Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, нагрудным знаком «Заслуженный работник НКВД” (1942 год).

По окончании войны до 1948 года продолжал находиться на руководящей работе в органах госбезопасности. Принимал активное участие в‘ работе ДОСААФ и Совета ветеранов чекистов.

Канторович Залман Лазаревич

Полковник

Родился в 1906 году. Место рождения: Белорусская ССР, Полесская обл., д. Моисеевичи. В органах госбезопасности с 1930 года. Член ВКП(б) с 1937 года. Принимал участие в финской кампании 1939-1940 годов.

Во время Великой Отечественной войны возглавлял ряд отделов контрразведки войсковых соединений Ленинградского фронта: 168-й стрелковой дивизии, Приморской оперативной группы, 23-й армии. Принимал участие в операции по освобождению от захватчиков территории Карельского перешейка. Награжден шестью боевыми орденами (в т.ч. трижды орденом Красной Звезды, орденам Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени), многими медалями, нагрудным знаком “Заслуженный работник НКВД”(1942 г).

По окончании войны находился на руководящей работе в органах госбезопасности, принимал активное участие в общественной работе. Награжден медалью ”За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина“.

Кабанов Анатолий Петрович

Подполковник.

Родился в 1911 году. Член ВКП(б) с 1931 года. В органах госбезопасности с 1937 года.

В начале Великой Отечественной войны возглавлял особый отдел 20-й стрелковой дивизии войск НКВД. Принимал участие в боях против фашистских захватчиков на подступах к Ленинграду и на “Невском пятачке”, удерживаемый войсками фронта для деблокирования Ленинграда. В 1943 году назначен начальником контрразведки 30-го гвардейского стрелкового корпуса, затем возглавил отдел контрразведки 109-го стрелкового корпуса. Участвовал в операциях по снятию вражеской блокады Ленинграда, в освобождении Карельского перешейка и Прибалтики. В качестве начальника отдела контрразведки артиллерийского соединения принимал участие в операции по взятию Берлина. Был ранен и дважды контужен.

Награжден четырьмя боевыми орденами и многими медалями.

После окончания войны находился на руководящей работе в органах военной контрразведки в Ленинградском и Туркестанском военных округах. После увольнения в запас в 1952 году работал в народном хозяйстве. За успехи в труде награжден медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда».

Исаев Сергей Георгиевич

Полковник

Родился в 1912 году; место рождения — Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Стафурлово. Член ВКП(б) с 1931 года. С 1936 в органах госбезопасности. В 1937 году окончил Московскую межкраевую школу НКВД.

С начала Великой Отечественной войны служил в органах контрразведки Ленинградского фронта. Занимал должности: нач. ОО НКВД 115 стрелковой дивизии, нач. 4 отделения ОО НКВД 54 армии, нач. ОКР СМЕРШ 119 стрелкового корпуса. Воевал с частями дивизии на Карельском перешейке, где 115-я стрелковая дивизия попала в окружение в августе 1941 года и из боев вышли только два стрелковых полка. В чрезвычайно трудных условиях обеспечил выход частей дивизии из окружения. Участвовал в боях на Невском пятачке, удерживаемом советскими войсками Ленинградского фронта с 19.09.1941 по 29.04.1942, с целью прорыва блокады Ленинграда. Награжден боевыми орденами: орден Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями медаль «За отвагу», «За боевые заслуги». Из наградного листа к медали «За отвагу» (награжден Приказом войскам 54 армии № 01201/н от 03.11.1942): «Товарищ Исаев, будучи Нач. ОО НКВД 115 стрелковой дивизии с первых дней Отечественной войны участвует в боях вместе с дивизией. Находясь на Карельском перешейке и в районе Невской Дубровки, во время выполнения боевых операций дивизии в чрезвычайно трудных условиях, руководя оперативной работой и помощью командованию дивизии, обеспечил выход частей из окружения…».

Зайцев Александр Лукич

Генерал — майор

Родился в 1916 году. В органах госбезопасности с 1937 года. Член ВКП(б) с 1940 года.

В период Великой Отечественной войны оперативный сотрудник разведотделения Особого отдела Ленинградского фронта, затем заместитель начальника отделения особого отдела 4й армии Волховского фронта. В марте 1942 года ранен при выполнении боевого задания. В 1943-1945 годах оперативный сотрудник Центра, направленец по Управлению контрразведки Центрального фронта, позднее 1-го Белорусского фронта. Занимался подбором и подготовкой разведчиков с последующим направлением их через линию фронта в тыл врага.

Награжден пятью боевыми орденами, многими медалями, нагрудными знаками “Почетного сотрудника госбезопасности” и “50 лет ВЧК-КГБ”.

По окончании войны находился на руководящей работе в органах госбезопасности, возглавлял Особый отдел Одесского военного округа.

Жур Петр Владимирович

Подполковник

Родился 13 октября 1914 года в селе Гарбузин (Корсунь-Шевченковский район, Черкасская область, Украина). В 1935 году поступил в Ленинградский институт философии, лингвистики и истории. Со второго курса мобилизован в РККА, одновременно работал журналистом. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов, Член КПСС с 1940 года.

В начале Великой Отечественной войны на оперативной работе в Особом отделе Ленинградского фронта. В 1942 году назначен начальником Особого отдела авиационной дивизии, затем заместителем начальника отдела контрразведки 14-й воздушной армии. Принимал участие в операциях по прорыву и снятию вражеской блокады Ленинграда. Награжден многими боевыми орденами и медалями.

После увольнения из органов госбезопасности работал редактором в Ленинградском отделении ТАСС, заведующим отделом литературы «Ленинградской правды». Экстерном окончил Ленинградский университет в 1950 году. С 1955 года — ответственный секретарь, с 1958 года на протяжении многих лет работал заместителем главного редактора журнала «Звезда». Член Союза писателей СССР. Автор книг: «Шевченковский Петербург», 1964, «Третья встреча», 1970, «Первое лето», 1979, «Дума про Огонь» — 1985, «Шевченковский Киев» — 1991, «Труды и дни Кобзаря» — 1996, «Шевченковский Корсунь», изданную посмертно в 2003 году. Переводил на русский язык произведения украинских авторов.

Дмитриев Леонид Федорович

Полковник

Уроженец Ленинграда. В 1919-1920 годах боец Красной Армии, участник операций против белых банд. В 1921 году в составе батальона особого назначения принимал участие в подавлении кронштадтского мятежа, был контужен. С 1921 года в ВЧК. В 1923 году организатор засады, в которой был убит Ленька Пантелеев, считавшийся главарём самой свирепой банды криминального мира 1920-х гг. В предвоенные годы заместитель начальника особого от дела Кронштадтской военно-морской базы.

В период Великой Отечественной войны начальник особого отдела Южного укрепрайона Краснознаменного Балтийского флота, с 1943 года начальник отдела контрразведки Ладожской военной флотилии. Участвовал в отражении ударов фашистских захватчиков на ближних подступах к Ленинграду и Кронштадту, в обороне Ладоги и ладожской ледовой трассы, Дороги жизни. Награжден многими боевыми орденами и медалями.

По окончании войны находился на руководящей работе в органах госбезопасности. Принимал активное участие в работе Совета ветеранов чекистов.

Гончаров Дмитрий Георгиевич

Полковник

Родился в 1906 году; место рождения — д. Большой Пызмасс Никольского уезда Вологодской губернии. Член ВКП(б) c 11.1926. В органах госбезопасности с 1929 года. В 1935-1941 годах на партийной работе. В 1937 году избирался депутатом Верховного Совета СССР.

В период Великой Отечественной войны находился на руководящей работе в органах контрразведки Ленинградского фронта. Принимал участие в операциях по прорыву и снятию вражеской блокады Ленинграда. С 1943 года начальник отдела контрразведки Приморской оперативной группы, затем отдела контрразведки армии. Занимал должности: нач. ОО НКВД 123 стрелковой дивизии, нач. ОО НКВД 123 стрелковой дивизии, нач. ОКР СМЕРШ Приморской оперативной группы Ленинградского фронта, нач. ОКР СМЕРШ 55 армии, нач. ОКР СМЕРШ 67 армии, сотр. УКР СМЕРШ 2 Прибалтийского фронта.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак почета”, многими медалями.

По окончании войны до 1959 года находился на руководящей работе в органах госбезопасности в Ленинграде. Принимал активное участие в работе Совета ветеранов чекистов.

Гоменюк Степан Дмитриевич

Разведчик

Один из советских разведчиков, подготовленных и внедренных в разведорганы противника Н.Т. Смирновым и С.И. Холево.

Находился в логове врага более двух лет. Один раз немцами забрасывался в тыл наших войск. Принес важные сведения о разведывательных и контрразведывательных органах фашистов, об их агентуре, готовившейся в одной из разведывательных школ для заброски в Советский Со юз.

По возвращении к немцам умело выполнил задание командования Карельского фронта и особого отдела по дезинформации врага, Советским правительством награжден за успешную работу в тылу врага.

Один из главных героев книги «СМЕРШ в тылу врага. Зафронтовая работа военной контрразведки» Юрия Ленчевского, монографии «Подвиг советского разведчика С.Д.Гоменюка на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны» Веригина Сергея Геннадьевича, а также других исторических очерков и исследований.

Гасилов Федор Георгиевич

Майор

Место рождения: г. Омск. В органах госбезопасности с 1939 года. Член ВКП(б) с 1938 года.

В период Великой Отечественной войны работал в отделах контрразведки войсковых соединений Ленинградского фронта. Участвовал в операциях по снятию вражеской блокады Ленинграда и освобождению Польши. Имел контузию. Награжден двумя орденами Красной Звезды и многими медалями СССР. Командованием Войска Польского награжден крестом ”Грюнвальда ”, серебряным крестом ”Заслуги” и двумя медалями.

В послевоенный период работал в органах госбезопасности, с 1958 года в народном хозяйстве. Неоднократно но поощрялся за трудовые успехи.

Один из героев, описанных в книгах: «Чистилище СМЕРШа [Сталинские «волкодавы]». Автор Терещенко Анатолий Степанович, «Военная контрразведка от «Смерша» до контртеррористических операций». Авторы: Ефимов Николай Николаевич, Бондаренко Александр Юльевич.

Бусько Иван Григорьевич

Полковник

Полковник

С октября 1919 года по ноябрь 1920 года доброволец Красной Армии. Участвовал в боях против белогвардейцев и белополяков. С января 1920 член РКП(б). В органах госбезопасности с ноября 1920 года. В ходе засады лично ликвидировал Леньку Пантелеева, считавшегося главарём самой свирепой банды криминального мира 1920-х гг. Участвовал в финской кампании 1939-1940 годов, был ранен.

В период Великой Отечественной войны находился на руководящих должностях в органах контрразведки Ленинградского, Сталинградского, 1-го и 2-го Украинских и 1го Белорусского фронтов, возглавлял отдел контрразведки армии. Занимал должности: зам. нач. ОО НКВД 24 армии, нач. ОО НКВД 66 армии, зам. нач. ОО НКВД 24 армии, нач. ОО НКВД 66 армии, нач. ОКР СМЕРШ 5 гв. Армии, нач. ОКР СМЕРШ 2 танковой армии, нач. ОКР СМЕРШ 69 армии. Участвовал в боях с фашистски ми захватчиками на подступах к Ленинграду, в операциях по разгрому вражеских войск под Сталинградом, по освобождению Польши и взятию Берлина. Контужен в 1942 году на Сталинградском фронте.

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды и многими медалями.

После увольнения в запас на протяжении многих лет вел активную общественную работу. Награжден орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд». В ознаменование 100летия со дня рождения В.И, Ленина”.

Бойкиня Василий Андреевич

Подполковник

Родился в 1914 году; место рождения — Киевская обл., Шполянский р-н, г. Шпола. В органах госбезопасности с 1938 года. Участвовал в финской кампании 1939-1940 годов, награжден орденом Красного Знамени.

В период Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Ханко, с 1943 года — начальник отдела контрразведки морской стрелковой бригады Приморской оперативной группы, затем 2й удар ной армии Ленинградского фронта. Участвовал в операциях по снятию блокады Ленинграда, взятию Кенигсберга. Закончил войну на территории Германии. Находясь в частях переднего края, был дважды контужен и обморожен. За время работы в органах военной контрразведки награжден четырьмя боевыми орденами: Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 1й и 2й степени и медалями.

В послевоенные годы находился на руководящей работе в органах госбезопасности. С 1953 года работал в народном хозяйстве в Одесской области.

Один из героев, описанных в произведении «СМЕРШ в тылу врага. Зафронтовая работа военной контрразведки» Юрия Сергеевича Ленчевского.

Богданов Александр Андреевич

Подполковник

В органах госбезопасности с 1937 года. В качестве оперативного сотрудника особого отдела танковой бригады участвовал в финской кампании 1939 -1940 годов, был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги”.

В период Великой Отечественной войны находился на руководящей работе в отделах контрразведки 23 армии, Приморской оперативной группы и управлении контрразведки Ленинградского фронта. Принимал участие в Выборгской операции. Награжден боевыми орденами: Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, многими медалями.

В послевоенный период работал в органах госбезопасности на Дальнем Востоке и в Ленинграде. Награжден семью боевыми орденами, многими медалями, нагрудными знаками «Заслуженный работник НКВД» (1942 г.) и «50 лет ВЧК-КГБ»

Один из героев, описанных в произведении «СМЕРШ в тылу врага. Зафронтовая работа военной контрразведки» ветерана контрразведки СМЕРШ Юрия Сергеевича Ленчевского. Соавтор книги «В поединке с Абвером» (документальный очерк о чекистах Ленинградского фронта).

С 1975 года член Союза журналистов СССР.

Блинов Павел Владимирович

Портрет из галереи сотрудников СМЕРШ, написанной художником графиком Сайбаталовым Х.Г.

Полковник

Родился в 1906 году, место рождения: Ленинградская обл., Волосовский рн, д. Лисино. В РККА с 1928 года, член ВКП(б) c 1932 года. В органах госбезопасности с 1932 года.

Во время Великой Отечественной войны работал в отделах контрразведки войсковых соединений Ленинградского и 1-го Украинского фронтов. Принимал участие в боях с фашистскими захватчиками на подступах к Ленинграду, в войсковых операциях по прорыву и снятию вражеской блокады Ленинграда, в операциях войск 1-го Украинского фронта. Был контужен. Закончил войну на территории Германии.

Награжден боевыми орденами, в том числе Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 1й и 2й степени, многими медалями.

В послевоенные годы находился на руководящей работе в органах госбезопасности. После увольнения из чекистских органов принимал активное участие в общественной работе. Награжден медалью «За доблестный труд», «В ознаменование 100 летия со дня рождения В. И. Ленина».

СМЕРШ и его истоки

19 декабря 2018 года ветераны и сотрудники военной контрразведки ФСБ РФ отметили 100-й юбилей со дня рождения органов безопасности, призванных защищать российскую армию от тайных происков секретных служб тех государств, которые на разных исторических этапах проводили антироссийскую политику. Вместе с тем автор данной статьи обращает внимание, что до 19 декабря 1918 года военная контрразведка имела глубокие исторические корни, отшлифованные методы добывания информации по защите безопасности российской армии. Бывшие сотрудники военной контрразведки царской армии во многом определили стиль, разработали теорию разведки и контрразведки, передали уникальный опыт большевикам в деле организации военной контрразведки в Красной Армии. В этой связи вернёмся к истокам…

Как бы не называли военную контрразведку за последние 200 лет — Высшей полицией, Высшей военной секретной полицией, III отделением Собственной канцелярии его Императорского Величества, Разведочным отделением, отделом контрразведки Генерального штаба, — она выполняла главную задачу, поставленную перед ней военно-политическим руководством страны — получить упреждающую информацию о стратегических планах противника, не допустить проникновения в штабы российской армии вражеской агентуры.

Революция, совершившаяся в 1917 году в России, дала толчок силам, которые не могли поделить власть мирным путём. Партия большевиков во главе с Владимиром Лениным в условиях гражданской войны отчётливо осознала, какое эффективное оружие для удержания политической власти представляет собой ВЧК. Остро встал вопрос о создании аналогичного органа в Красной Армии.

Вместе с тем следует заметить, что с января 1918 года функции военной контрразведки осуществляли независимые друг от друга органы: регистрационная служба при Всероссийском главном штабе, контрразведывательное отделение при Оперативном управлении Высшего военного совета и регистрационная служба при Морском штабе. В это же время на заседании ВЦИК Феликс Дзержинский ставил вопрос о создании единого контрразведывательного органа в Красной Армии. Наконец, 30 мая 1918 года был учреждён первый орган военной контрразведки Красной Армии в виде отделения Военного контроля Оперативного отдела Народного комиссариата по военным и морским делам РСФСР. Кроме чисто контрразведывательных функций, новый орган занимался разведкой в тылу Белой армии. Однако факты предательства со стороны отдельных сотрудников Военного контроля дискредитировали его деятельность. В июле на Восточном фронте в противовес Военному контролю было создано армейское ЧК, которое возглавил Мартин Лацис — большевик с опытом подпольной работы. В конечном итоге в ноябре Реввоенсовет республики принял постановление о создании Особого отдела путём объединения Военного контроля и армейских ЧК. 19 декабря 1918 года было принято постановление ВЦИК о создании Особых отделов в Красной Армии. На должность начальника Особого отдела ВЧК был назначен Михаил Кедров — старый большевик и опытный организатор. Название нового контрразведывательного органа — Особый отдел — предложил Владимир Ленин.

Особые отделы приняли в свои ряды лучших военных контрразведчиков, имевших за плечами опыт работы в контрразведке царской армии, а также преданных делу революции молодых рабочих, пришедших в особые отделы по рекомендации партийных организаций.

Почётный работник ВЧК-ГПУ 20-х годов Артур Христианович Артузов, получивший закалку в Особом отделе, являясь начальником КРО ОГПУ СССР, возглавил оперативные разработки «Синдикат-2» и «Трест», завершившиеся арестом Бориса Савинкова и английского разведчика Сиднея Рейли. Под его руководством в разработке «Синдикат-2» принимал участие легендарный чекист Григорий Сергеевич Сыроежкин, бывший сотрудник Особого отдела ВЧК, задержавший Бориса Савинкова.

В 1934 году произошла серьёзная реформа, затронувшая деятельность отечественных спецслужб. ОГПУ, как орган разведки и контрразведки, вошёл во вновь образованный наркомат в виде конкретных Управлений, в том числе Особых отделов. В это же время был введён термин «сотрудник государственной безопасности» и специальные воинские звания и форма со знаками различия ГБ. Народным комиссаром внутренних дел стал известный чекист из окружения Ф. Дзержинского Генрих Григорьевич Ягода, а его первым заместителем — Яков Саулович Агранов. В такой структуре НКВД и Управление Особых отделов сохранились до 17 февраля 1941 года. По специальному Указу СНК НКВД был разделён на два органа: НКВД и НКГБ СССР. Управление Особых отделов было переподчинено НКО в виде 3-го Управления. Народным комиссаром НКВД стал Лаврентий Павлович Берия, НКГБ — зрелый и опытный чекист Всеволод Николаевич Меркулов. Л. П. Берия как первый заместитель СНК курировал и НКГБ.

С 1938 по 1940 год фактически произошла смена поколений сотрудников государственной безопасности. На место репрессированных чекистов пришло молодое поколение комсомольцев, беззаветно преданных идеалам коммунистической партии, но не имеющих практического опыта. Из их числа 60% — молодые люди от 25 до 35 лет, большая часть с высшим образованием, по национальности в основном русские. Им-то и пришлось столкнуться 22 июня 1941 года с безжалостным и опытным противником на незримом фронте.

По состоянию на 22 июня 1941 года органы военной контрразведки были представлены следующими структурами: 3-е Управление НКО СССР, 3-е Управление НКВМФ СССР, 3 отделами НКВД СССР, которые оперативно обеспечивали пограничные и внутренние войска.

В связи с тяжёлым положением Красной Армии в первые месяцы Отечественной войны, ввиду огромных потерь среди личного состава, военной техники, а также прямого предательства и дезертирства, руководителями страны было принято решение о концентрации особых полномочий в едином органе государственной безопасности. Вновь НКГБ был объединён с НКВД, и с 17 июля 1941 года военная контрразведка была переподчинена руководителю государственной безопасности в виде Управления Особых отделов, которое возглавил молодой 34-летний Комиссар 2-го ранга Виктор Семёнович Абакумов. Особые отделы были наделены чрезвычайными полномочиями: они имели право принятия внесудебных решений и расстреливать предателей и паникёров без передачи материалов в военные трибуналы. Особые полномочия военной контрразведки продлились до конца 1942 года, то есть до стабилизации положения на фронтах Отечественной войны.

Центральной задачей противоборства с агентурной деятельностью немецких спецслужб являлась розыскная деятельность. Примером является широкомасштабный розыск разведывательно-диверсионных групп «Абверштелле Ревал» на Карельском перешейке. В августе 1942 года они были заброшены в тыл фронта для подготовки крупной десантной операции немецко-финских войск в районе города Коноши, имеющей цели изолировать советский Север от центральных районов СССР, перекрыть поставки союзников по магистралям из Мурманска и Архангельска, начать наступление на Вологду. К этому времени центральный аппарат уже располагал разведданными о подготовке противником наступления в этом районе, в случае успеха которого войска Карельского, Ленинградского фронтов могли оказаться в окружении.

Розыскная операция проводилась силами НКВД Карело-Финской ССР, УНКВД по Архангельской и Вологодской областям, Особых отделов НКВД Карельского фронта, группы центрального аппарата НКВД, с участием воинских частей НКО, истребительного батальона и частей внутренних войск НКВД, других подразделений. Для их координации на место вылетел начальник Третьего Управления НКВД СССР (военная контрразведка) комиссар госбезопасности 3-го ранга Куприн П.Т., только назначенный на должность и ранее возглавлявший Особый отдел по Северному, Ленинградскому, затем Московскому военному округу.

К 8 ноября 1942 г. все шпионско-разведывательные группы на территории Карело-Финской ССР и Архангельской области были ликвидированы, девять агентов захвачено, четверо убиты, изъято 5 баз с продовольствием и снаряжением, 2 рации, аппарат для подслушивания переговоров, шифры и коды, 9 автоматов, 15 пистолетов, 13 тысяч патронов, 25 парашютов, резиновые лодки, яд, взрывчатка и много другого имущества, а также гидросамолет «Хейнкель-115», присланный абвером для эвакуации разведчиков. О результатах доложено Верховному главнокомандующему И.В. Сталину. Самолет, на котором возвращался Павел Тихонович Куприн, 11 ноября 1942 был сбит, а он, вместе с экипажем погиб, что явилось потерей самого крупного руководителя органов госбезопасности в годы Великой Отечественной войны.

В апреле 1943 года, по предложению И. В. Сталина, был образован новый орган — «Смерш», название которому дал сам Иосиф Виссарионович. 19 апреля 1943 года было подписано секретное постановление Совнаркома, согласно которому военная контрразведка передавалась в наркоматы обороны и Военно-Морского Флота, при которых учреждались управления контрразведки «Смерш». В связи с чем Управление Особых отделов НКВД было переподчинено НКО. Начальником вновь образованного органа был назначен Виктор Семёнович Абакумов, проявивший себя как опытный чекист и организатор военной контрразведки. Под его руководством органы «Смерш» фронтов из сугубо контрразведывательных органов превратились в мощную разведывательно-контрразведывательную службу.

Они довели до высокого профессионального уровня такие направления в деятельности военной контрразведки, как зафронтовая работа, радиоигры, фильтрационная работа, совершенствовали работу с агентурным аппаратом.

Военные контрразведчики за годы войны осуществили уникальные оперативные мероприятия по внедрению своей агентуры в разведывательные органы нацистской Германии (зафронтовая работа). В этой связи хотелось бы привести пример внедрения в разведшколу абверкоманды-103 офицера Красной Армии Александра Ивановича Козлова, который с июля 1943 года по апрель 1945 года под позывным «Байкал-60» передал в Центр информацию о 127 агентах Абвера, подготовленных в катынской разведшколе и подробно осветил деятельность абверкоманды-103. О его подвиге известно из кинотрилогии «Путь в Сатурн», «Сатурн почти не виден», «Конец операции Сатурн». Уникальным по результативности было внедрение Петра Ивановича Прядко, техника-интенданта 5-й армии, в разведшколу абвергруппу-102. П. Прядко, выполняя задание немецкой разведки, неоднократно пересекал линию фронта, и передал в органы военной контрразведки «Смерш» информацию на 101 агента. Только с января по апрель 1942 года он дважды пересекал линию фронта с заданием, полученным от сотрудников разведки абверкоманды-103.

За время войны военная контрразведка провела свыше 180 радиоигр с противником. Было арестовано более 400 агентов немецко-фашистской, финской, венгерской и румынской разведок. Главной задачей военной контрразведки во время проведения радиоигр явилась передача дезинформации.

Хотелось бы, наконец, ещё раз отчётливо заявить, что дивизии НКВД и Особые отделы НКВД не имели никакого отношения к заградительным отрядам. Во-первых, инициатором создания заградительных отрядов был генерал Андрей Иванович Ерёменко, который 5 сентября 1941 года подал записку на имя И. Сталина в Ставку Верховного Главнокомандования, в которой предложил создать заградительные отряды в связи с тяжёлым положением на Юго-Западном направлении. Уже 12 сентября Ставка отреагировала директивой № 001919 «О создании заградотрядов» в количестве стрелкового батальона на дивизию, где подчинила заградотряд командиру дивизии. Директива предписывала применение оружия против тех, кто бежал с поля боя, и была подписана И. Сталиным и Б. Шапошниковым.

История Отечественной войны показала, что командующие армиями применяли дивизии НКВД в критических ситуациях как самые надёжные и хорошо вооружённые.

Например, рубежи Ленинградского фронта в числе десятка дивизий народного ополчения защищали 1-я, 2-я, 20-я, 21-я, 22-я дивизии НКВД. Части 20-й дивизии НКВД в составе Невской оперативной группы в октябре 1941 года приняли участие в форсировании Невы в районе Невской Дубровки и удержании плацдарма, который получил название Невский Пятачок. За 25 дней непрерывных боёв — с конца октября и до середины ноября, пытаясь пробить фашистскую оборону и соединиться с Волховским фронтом, 20-я дивизия НКВД из 7 тысяч личного состава потеряла более 5 тысяч человек, то есть в прямом смысле кровью залила берег Невы, уничтожив в боях десятки тысяч солдат противника. Также стойко и мужественно дивизии НКВД проявили себя в сражениях под Москвой, Сталинградом, Курском. Однако определённая часть историков умалчивает эти факты. С 2 по 8 октября 1941 года десант, состоявший из батальонов 20-й и 21-й дивизий НКВД и добровольцев моряков из Кронштадта, выполняя приказ командующего Ленинградским фронтом Г. К. Жукова, пытались прорваться через укрепления неприятеля и соединить Ораниенбаумский плацдарм с Ленинградским фронтом. Большинство десантников погибло в ожесточённом бою смертью храбрых, однако они унесли с собой тысячи жизней немецких солдат и офицеров.

О результатах деятельности военной контрразведки за годы войны свидетельствуют следующие данные. С 1941 по 1945 год органами военной контрразведки было задержано более 30 тысяч немецких разведчиков, около 3,5 тысяч диверсантов и свыше 6 тысяч террористов, в том числе в 1941 г. — свыше 4 тысяч разведчиков, диверсантов и террористов, в 1942 г. — около 7 тысяч, в 1943 г. — свыше 20 тысяч. Осенью 1941 года военные контрразведчики вернули в строй целую армию бежавших с поля боя красноармейцев: 555247 человек! За весь период войны военные контрразведчики вернули в строй 1 млн 200 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.

Из числа военных контрразведчиков за весь период войны погибло, выполняя свой долг, 6,5 тысяч человек. Не было зафиксировано ни одного факта малодушия или предательства.

Четверо сотрудников военной контрразведки были удостоены звания Героя Советского Союза: Пётр Анфимович Жидков, Григорий Михайлович Кравцов, Михаил Петрович Крыгин, Василий Михайлович Чеботарёв — посмертно.

В 1946 году военная контрразведка вошла одним из Управлений в систему гигантского органа МГБ СССР, из которого 13 марта 1954 года выделился новый орган — КГБ при Совете Министров СССР. В нём в качестве 3-го Главного Управления продолжала свою работу военная контрразведка, эффективно используя опыт своих предшественников.

В 60-е и 70-е годы вооружённые силы СССР приняли участие в опаснейших для мирового сообщества военно-политических конфликтах. Военные контрразведчики, выполняя свой долг, внесли достойную лепту в дело разрешения Карибского кризиса, гражданской войны в Афганистане и других «горячих точках».

За последние двадцать лет ими были обезврежены десятки агентов спецслужб противника, пресечены попытки передачи секретных данных. Агенты ЦРУ О. В. Пеньковский, П. С. Попов, Д. Ф. Поляков, С. В. Скрипаль — бывшие сотрудники военной разведки ГШ М О СССР — нанесли тяжёлый урон безопасности СССР, но были разоблачены при активной работе военной контрразведки и понесли залуженное наказание: первые трое расстреляны. Военные контрразведчики, где бы они не находились — в кровопролитных сражениях под Москвой, Сталинградом, под Курском, в «горячих точках» планеты, всегда стояли плечом к плечу с советским-российским солдатом, повышая его боеспособность и безопасность от вражеских тайных ударов в спину.

Сергей Васильевич Рац

C годовщиной создания СМЕРШ!

Уважаемые друзья! 19 апреля 1943 года был создан СМЕРШ.

В юбилейный год Победы и в этот праздник ощущается особая гордость за наших предшественников! В поединке с немецкими разведслужбами он не допустил утечки из штабов стратегически важной информации, обеспечил успешное проведение всех наступательных операций Красной армии, переиграл германскую разведку обезвредив большое число немецких агентов и диверсантов.

К празднику мы подготовили подборку материалов, Читать полностью

Выставка посвященная 77-ой годовщине создания СМЕРШ

К 77 летней годовщине создания СМЕРШ и в рамках мероприятий, посвященных 75 летию Великой Победы Управлением ФСБ по ЗВО на Литейном 4 открыта выставка. Читать полностью

Создание и деятельность ГУК «СМЕРШ»

А.А. Зданович

Создание и деятельность Главного управления контрразведки «СМЕРШ»

Еще осенью 1942 г., стремясь усилить обеспечение безопасности Красной армии, члены ГКО поручили наркомату внутренних дел, а конкретно Управлению особых отделов, более четко и однозначно формулировать задачи органов военной контрразведки.

Во исполнение данного поручения во второй половине октября 1942 г. за подписью Л.П. Берия в ГКО был представлен пакет документов, включавший проект постановления Государственного Комитета Обороны, справку о штатной численности особых отделов НКВД СССР; список начальников отделов фронтов, армий, военных округов, флотов и флотилий. В проекте упомянутого выше постановления ГКО были прописаны задачи военной контрразведки, вытекающие из складывающейся обстановки. В пункте втором проекта предусматривалось, в частности, обязанность начальников особых отделов своевременно информировать командование обо всех имеющихся материалах на командно-начальствующий и рядовой состав, а также о выявленных недостатках.

По неизвестным причинам предполагавшееся постановление ГКО не состоялось, однако разработанный план лег в основу тех радикальных решений, которые были приняты уже весной 1943 г.

Об истории создания Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Открыть и скачать в формате pdf» — Доклад на заседании Научного совета Российского военно-исторического общества.

| Еще осенью 1942 г., стремясь усилить обеспечение безопасности Красной армии, члены ГКО поручили наркомату внутренних дел, а конкретно Управлению особых отделов, более четко и однозначно формулировать задачи органов военной контрразведки. Во исполнение данного поручения во второй половине октября 1942 г. за подписью Л.П. Берия в ГКО был представлен пакет документов, включавший проект постановления Государственного Комитета Обороны, справку о штатной численности особых отделов НКВД СССР; список начальников отделов фронтов, армий, военных округов, флотов и флотилий. В проекте упомянутого выше постановления ГКО были прописаны задачи военной контрразведки, вытекающие из складывающейся обстановки. В пункте втором проекта предусматривалось, в частности, обязанность начальников особых отделов своевременно информировать командование обо всех имеющихся материалах на командно-начальствующий и рядовой состав, а также о выявленных недостатках. |

| По неизвестным причинам предполагавшееся постановление ГКО не состоялось, однако разработанный план лег в основу тех радикальных решений, которые были приняты уже весной 1943 г. |

| Победа в Сталинградской битве вселила в войска, прежде всего в командный состав, уверенность в возможности наращивания наступательных действий. Оснований к этому виделось вполне достаточно. Однако, реальность оказалась иной. Харьковская наступательная операция, предпринята в феврале 1943г. Воронежским фронтом и 6-й армией Юго-Западного фронта, развивалась успешно. Сломив сопротивление противника, советские войска освободили Курск, Белгород, а затем и Харьков. Но фронтовое командование допустило ошибки в оценке обстановки. Ставка ВГК, не обладая полными данными, не поправила решение командующих на продолжение наступления, темпы которого резко замедлились. Исчерпав свои возможности и не имея резервов, армии Воронежского фронта вынуждены были перейти к обороне, а затем вновь оставить Харьков, Белгород и другие населенные пункты. К 25 марта 1943 г. наши войска отошли на 100-150 км. |

| Ошибки, допущенные командованием фронтов, коренились в том числе и в недостатках работы разведывательных органов, в искаженной информации, поступавшей в Ставку ВГК о состоянии наступающих войск, способности их закрепить достигнутые успехи. Эти обстоятельства подтолкнули Верховного Главнокомандующего и других членов ГКО принять необходимые организационно-кадровые решения, направленные на исправление положения. |

| Документы однозначно свидетельствуют, что никаких предложений об изменении положения органов военной контрразведки до конца марта 1943 г. в адрес ГКО и от самих членов Государственного Комитета Обороны не поступало. Более того, не начальник Управления особых дел НКВД СССР, а первый заместитель наркома В.Н. Меркулов в конце марта собрал в Москве первое за период с начала Великой Отечественной войны совещание руководителей особых отделов фронтов и некоторых армий. |

| На совещании ставился вопрос об усилении деятельности военной контрразведки по решению основной задачи и укреплении ее связи в практической работе с территориальными органами госбезопасности и внутренних дел. С основным докладом выступил не комиссар госбезопасности 2 ранга В.С. Абакумов (что было бы логично), а его подчиненный — начальник Особого отдела Западного фронта Л.Ф. Цанава, бывший нарком госбезопасности Белорусской ССР, близкий соратник Меркулова и члена ГКО, наркома внутренних дел СССР Берия. Оратор почти не упомянул о такой функции военной контрразведки, как информирование командования о вскрываемых недостатках в войсках. Другие выступающие не просто обратили на это внимание, но и высказались за усиление значения информационной работы, однако, не нашли открытой поддержки руководства. Лишь отдельные замечания Акабумова могут свидетельствовать о его стремлении сохранить известный баланс между контрразведывательной и информационной работой. |

| Следует отметить, что в марте 1943г. за исключением нескольких первых дней Берия не был на приеме в кабинете Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. И лишь 31 марта мы видим его фамилию в списке. Характерно, что одновременно с ним по времени на совещании присутствовали члены ГКО В.М. Молотов, Г.М. Маленков, а также заместитель начальника Генштаба по организационным вопросам генерал-лейтенант Ф.Е. Боков, начальник Главного разведывательного управления генерал-лейтенант И.И. Ильичев, заместитель наркома обороны — начальник Главного политического управления РККА генерал-полковник А.С. Щербаков, первый заместитель наркома внутренних дел комиссар госбезопасности 1 ранга Меркулов и впервые приглашенный в кабинет главы государства начальник Управления особых дел НКВД СССР, комиссар госбезопасности Абакумов. Состав участников не оставляет сомнений, что обсуждались важные вопросы в области разведки, контрразведки и правоохранительной деятельности. |

| Во исполнение указаний Сталина, поддержанных другими членами ГКО, Меркулов уже 2 и 4 апреля 1943г. представил в ГКО различные варианты структурных преобразований, в которых не предполагалось выделение органов военной контрразведки из состава будущего НКГБ. Однако, председатель ГКО вернул документы на доработку с тем, чтобы предусматривалась передача системы особых отделов в НКО с подчинением лично ему как наркому. Новые проекты документов были представлены Сталину 14 апреля и в тот же день рассмотрены на заседании Политбюро ЦК ВКП(б). |

| Принятые решения были формализованы в виде постановления ЦК ВКП(б) «Об организации народного комиссариата» и соответствующего Указа Президиума Верховного Совета СССР. Что касается Управления особых отделов СССР как одного из структурных подразделений наркомата внутренних дел, то достаточным было принятие постановления Совнаркома. Это документ за №415-138 сс был подписан председателем СНК СССР Сталиным через несколько дней — 19 апреля 1943 г. В постановлении указывалось следующее: «1.Управление особых отделов НКВД СССР изъять из ведения НКВД СССР и передать народному комиссариату обороны, реорганизовав его Главное управление контрразведки НКО «Смерть шпионам…» |

| Далее в постановлении перечислялись задачи органов военной контрразведки. Текстуально и по приоритетности они несколько отличались от того, что было изложено в проекте постановления ГКО, разработанного в НКВД СССР 15 октября 1942 г. (о нем говорилось выше). Естественно, что борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок осталась на первом месте. Выявление и пресечение активности антисоветских элементов, изменнических намерений и действий, а также борьба с дезертирством и членовредительством остались в качестве задач. Исходя из личных указаний Верховного Главнокомандующего, некоторые задачи были детализированы фактически до уровня конкретных мероприятий, как то: «принятие агентурно-оперативных и иных (через командование) мер к созданию на фронтах условий, исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта, с тем, чтобы сделать линию фронта непроницаемой для шпионских и антисоветских элементов». |

| В такой постановке данный вопрос будет присутствовать практически во всех указаниях ГУКР НКО «Смерш», фронтовых и армейских аппаратов по обеспечению безопасности войск в оборонительных операциях. Важно подчеркнуть, что в постановлениях СНК СССР изложен исчерпывающий перечень задач для органов военной контрразведки: «Установить, что органы «Смерш» освобождаются от проведения всякой другой работы, не связанной непосредственно с задачами». Вместе с тем, в постановлении зафиксирована возможность наркома обороны давать специальные задания аппаратам военной контрразведки. |

| В развитие юридического акта Совнаркома уже через два дня, 21 апреля 1943г., члены ГКО приняли постановление №3222 «Об утверждении положения о Главном управлении контрразведки НКО ( «Смерш») и его органах на местах». Само Положение утвердил лично Сталин. Принципиальным новшеством стало то, что начальник ГУКР НКО «Смерш» становился «заместителем народного комиссара обороны», подчинялся непосредственно наркому и «выполнял только его распоряжения». Таким образом, Сталин становился основным обладателем информации, добываемой органами военной контрразведки. |

| Заинтересованность председателя ГКО в скорейшем проведении реорганизации военной контрразведки видна из документов, сохранившихся в архиве ФСБ России. Так, Сталин лично корректировал «Положение о ГУКР НКО «Смерш», рассматривал проекты штатов Главного управления и подчиненных ему органов фронтового, военно-окружного и армейского звена, причем в ряде случаев изменял штатное расписание в сторону увеличения численности сотрудников. Все это относилось и к системе школ и курсов по подготовке личного состава. |

| Сталин согласился со всеми предложениями вновь назначенного начальника ГУКР НКО «Смерш» Абакумова. Эти предложения касались как построения структуры военной контрразведки (включая и сам Главк), так и сосредоточения в едином центре ряда направлений оперативной работы. В частности, нарком обороны утвердил создание аппарата помощников начальника ГУКР НКО «Смерш», каждый из которых курировал 2-3 фронтовых аппарата. Сделано это было по образцу Генерального штаба РККА, где уже функционировали аналогичные структуры в виде соответствующих направлений. Помощники начальника Главка с подчиненными им группами опытным оперативных работников являлись контрольно-инспекторскими и аналитическими аппаратами, призванными обеспечить главу ГУКР НКО «Смерш», а через него членов — ГКО, начальника Генерального штаба, других руководителей наркома обороны и командующих родами войск информацией по вопросам, отнесенным к компетенции военной контрразведки. |

| Кроме аппарата помощников начальника Главка в ГУКР НКО «Смерш» создавались функциональные отделы. Так, во исполнение личного указания Сталина, был организован отдел, отвечающий за проведение радиоигр с разведцентрами противника. В этот отдел передавались все те сотрудники НКГБ СССР, кто ранее вел такого рода работу. Таким образом, с апреля 1943 г. все радиоигры проводились только органами военной контрразведки. Исключение составила лишь трехэтапная операция «Монастырь — «Курьеры» — Березино», которая длительное время велась 4-м Управлением НКГБ СССР. Проявлением усиления наступательности в действиях военной контрразведки явилось создание 4-го (позднее 3-го) отдела. Согласно текста Положения о ГУКР НКО «Смерш», этому отделу поручалась «контрразведывательная работа на стороне противника в целях выявления каналов проникновения агентуры противника в части и учреждения Красной армии». |

| Следует отметить и тот факт, что практически одновременно с реорганизацией органов внутренних дел и госбезопасности, а также органов военной контрразведки, на основании приказа наркома обороны №0071 от 19 апреля 1943 г. была трансформирована и система военной разведки. Из состава Главного разведывательного управления Красной армии выделялось Разведывательное управление Генерального штаба КА. |

| На данное управление возлагалось руководство войсковой агентурной разведкой и армий, а также дезинформация противника относительно замыслов и планов командования. При начальнике Генштаба указанным выше приказом создавалась группа командиров во главе с генерал-полковником Ф.И. Голиковым с задачей обобщения и анализа всех данных о противнике, поступающих от всех органов разведки партизанских штабов и от Главного управления контрразведки «Смерш». В свою очередь Главку поручалось усилить работу по обеспечению безопасных условий функционирования военной разведки, систематически информировать РУ ГШ КА о причинах провалов его агентов, фактах внедрения противником своих источников в агентурную сеть нашей разведки и т.д. |

| ГУКР НКО «Смерш» наладило и деловое взаимодействие с Главным управлением наркомата внутренних дел по охране тыла действующей армии, созданным на основании приказа НКВД СССР №00792 от 4 мая 1943 г. |

| После подготовки и утверждения организационно-кадровых документов председатель ГКО Сталин поручил Абакумову принять действенные меры по активизации агентурно-оперативной работы и ликвидации выявившихся в ходе войны недостатков в деятельности следственных подразделений. На основании полученных указаний ГУКР НКО «Смерш» издало необходимые директивы для подчиненных органов, а позднее направило на места инспекционные группы для проверки реализации полученных из Москвы установок. |

| В апреле 1943 г. от НКГБ СССР в ГУКР НКО «Смерш» было передано контрразведывательное обеспечение штабов партизанского движения, включая и Центральный, а также партизанских отрядов и соединений. |

| Здесь следует отметить, что через несколько месяцев после указанного выше решения, на основании информации Главного управления военной контрразведки о серьезных недостатках в некоторых штабах, руководство страны посчитало излишним дислоцирование в Москве республиканских штабов партизанского движения, а в середине января 1944г. ГКО постановил ликвидировать Центральный штаб. Здесь также не обошлось без информации ГУКР НКО «Смерш». |

| В положение о ГУКР НКО «Смерш», как уже отмечалось, содержалось указание на то, что Главк и его подчиненные органы выполняют, помимо своих прямых обязанностей, конкретные поручения наркома обороны. На протяжении 1943-1945 гг. Сталин не раз использовал свое право. Так, в феврале 1944 г. военные контрразведчики проверяли информацию о серьезных недостатках в комплектовании гвардейских частей и по результатам проверки доложили председателю ГКО. В первой половине 1944 г. ГУКР НКО «Смерш», основываясь на решении ГКО о дополнительном изыскании людских ресурсов для фронта, провел негласную проверку в Приволжском военном округе. На основе полученных данных туда была направлена специальная комиссия НКО, подтвердившая содержание сверх штата более 2000 человек, годных к службе в боевых частях. На основании данных, изложенных в докладной записке в ГКО о грубых нарушениях руководством Главупроформа приказов наркома обороны и ряда решений Государственного Комитета обороны, была назначена комиссия ЦК ВКП(б) с участием сотрудников ГУКР НКО «Смерш», подтвердившая все приведенные чекистами факты. По итогам работы комиссии начальник Главупроформа, его первый заместитель и более десяти ответственных исполнительный лишились своих должностей. |

| Ряд комиссий ГКО выезжали на фронты для перепроверки доложенной контрразведчиками информации о недостатках в деятельности высшего командного состава фронтового или армейского звена. К примеру, на Калининском фронте в мае 1943 г. работала комиссия ГКО во главе с генерал-полковником А.С. Щербаковым. Основанием для поездки явились данные ГУКР НКО «Смерш» о неудовлетворительном состоянии тыла фронта, изъянах в снабжении войск. В выводах комиссии нашли свое подтверждение большинство данных, полученных от военных контрразведчиков. В постановлении ГКО, принятом по докладу председателя комиссии, командующий фронтом генерал-полковник Н.А. Пуркаев был освобожден от занимаемой должности, начальник тыла фронта отдан под суд военного трибунала. |

| Еще одна комиссия ГКО разбиралась весной 1944 г. с ситуацией на Западном фронте. Дважды, 14 и 29 февраля 1944 г., начальник ГУКР «Смерш» Абакумов докладывал председателю ГКО Сталину об обстановке на Западном фронте и, в частности, о «необеспеченности руководства боевыми операциями и издевательствах над командирами со стороны командующего 33-й армией генерал-полковника В. Гордова». |

| Изложенные в докладной записке сведения наложились на ранее имевшиеся у Сталина свидетельства о серьезных ошибках в деятельности Гордова, за что последний был снят в 1942 г. с должности командующего Сталинградским фронтом. Тогда, как и позднее, Гордов проявлял личное мужество, но как военачальник не отличался обдуманными решениями. Имелись претензии и к командующему Западным фронтом генералу армии В.Д. Соколовскому. Он в этот период не обеспечил решение поставленных перед фронтом задач: в ходе предпринятого наступления удалось продвинуться лишь на один-полтора километра, потеряв при этом убитыми 5858 и ранеными 17478 человек. |

| Об этом и многом другом, что происходило на Западном фронте, Абакумов доложил в ГКО в конце марта 1944 г. Для проверки приведенных начальником ГУКР «Смерш» данных приказом Ставки ВГК была создана специальная комиссия в составе: Г.М. Маленкова (член ГКО), начальника Главного политуправления КА генерал-полковника А.С. Щербакова, начальника Оперативного управления Генштаба генерал-полковника С.М. Штеменко и начальников Главного разведывательного управления КА И.И. Ильичева и Разведупра Генштаба генерал-полковника Ф.Ф. Кузнецова. Результаты работы комиссии подтвердили то, что ранее сообщал в ГКО ГУКР «Смерш». |

| Выяснилось, что для получения дополнительных войск, боеприпасов и т.д. командование фронта принудило начальника разведотдела увеличить в докладных записках количество немецких дивизий перед линией Западного фронта на пятнадцать. Только за февраль 1944 г. Западный фронт израсходовал 1300 вагонов боеприпасов и не имел желаемого результата (для сравнения: 2-й Украинский фронт израсходовал 370, а 1-й Украинский — 566 вагонов, выполнив поставленные задачи). При этом Западный фронт понес значительные потери. Общее количество потерь указывалось выше, но следует отметить, что свыше 50% составили потери 33-й армии генерала Гордова. |

| Своим постановлением №5606 от 12 апреля 1944 г. ГКО одобрил доклад комиссии и на этой основе Ставка ВГК издала свой приказ №220076 от 12 апреля 1944, в соответствии с которым Соколовский был снят с должности командующего фронтом, а другие генералы, включая и Гордова, строго предупреждены. |

| По указанию ГКО и Ставки ВГК оперативные группы ГУКР НКО «Смерш», возглавляемые помощниками начальника Главка, по нескольку раз выезжали на те участки советско-германского фронта, где намечались крупные операции. Эти группы обеспечивали координацию усилий аппаратов контрразведки ряда фронтов, оказывали им действенную практическую помощь, обеспечивали поступление в Москву более точной и всесторонней информации. Так, по итогам работы оперативных групп ГУКР НКО «Смерш» перед началом Белорусской стратегической наступательной операции в ГКО была представлена информация об активизации немецкой агентурной разведки именно в предполагаемой полосе действий 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, что могло свидетельствовать о наличии у противника неких сведений о подготовке наступления советских войск. |

| Копия данного сообщения адресовалась и начальнику Генерального штаба для учета при выработке конкретных директив фронтовому командованию. |

| ГУКР НКО «Смерш» постоянно наращивало поток информации в ГКО. Архивные документы, сохранившиеся в ЦА ФСБ России, показывают, что в зависимости от существа информации, копии докладных записок направлялись (в ряде случаях по личному указанию И.В. Сталина) в адрес заместителя председателя ГКО В.М. Молотова, членов ГКО — Л.П. Берия, Г.М. Маленкова, А.И. Микояна, а также начальнику Генерального штаба, руководителям Главного политического управления РККА, начальнику ГРУ ГШ, командующим родами войск. На основе докладных записок и спецсообщений принимались постановления ГКО, издавались приказы наркома обороны и его заместителей, директивы и указания начальника Генерального штаба и т.д. |

| За период с 19 апреля 1943 г. (т.е. со дня образования ГУКР НКО «Смерш») и до 13 мая 1945 г. только членам ГКО было направлено 727 докладных записок. |

| Анализ этих документов позволяет определить их направленность. Так, наибольшее количество докладов относилось к отчетам о проделанной работе по основным контрразведывательным направлениям (разоблачению агентуры противника, внедрению в его разведывательно-диверсионные органы, проведению и итогам радиоигр, оперативной работе по иностранным военным формированиям в СССР, задержанию разыскивавшихся нацистских преступников и т.д.). Такого рода информация составляла более 60% докладных записок. Еще около 30% — относилось к недостаткам в боевой готовности войск, фактам очковтирательства со стороны командующих фронтами и армиями, грубым нарушениям ими правил скрытого управления войсками, расследованию крупных чрезвычайных происшествий, сопряженных с гибелью большого количества личного состава и материальных средств и т.д. |

| Из изложенного видно, что система органов военной контрразведки СССР как накануне, так и в ходе войны претерпела серьезные изменения, которые не могли не сказаться на эффективности ее функционирования. Причем, и это следует отметить особо, передача армейской и флотской контрразведки в состав наркомата обороны не дала положительного эффекта — не хватило времени на ее успешное завершение. Первый месяц войны показал необходимость концентрации всех структур, обеспечивающих государственную и общественную безопасность. На переломном этапе войны руководством страны было принято абсолютно оправданное решение о включении военной контрразведки в структуру военного ведомства. Однако, при этом нельзя забывать, что сам Наркомат обороны СССР возглавлял Верховный Главнокомандующий и председатель Государственного Комитета Обороны Сталин, которому и был непосредственно подчинен начальник Главного управления контрразведки «Смерш» Абакумов. Это позволяло военным чекистам напрямую информировать главу государства, как о деятельности по подавлению активности спецслужб противника, так и по вопросам состояния боеготовности войск, а также выполнять личные поручения Сталина по самым разнообразным вопросам. Независимый от других органов госбезопасности источник информации помогал Верховному Главнокомандующему, ГКО и Ставке ВГК в выработке взвешенных решений, в том числе и стратегического уровня. |

| Всю войну военные контрразведчики работали в тесном контакте со своими коллегами из НКГБ и НКВД, разведорганами РККА. При возникновении некоторых противоречий между спецслужбами, которые были неизбежны в сложнейшей обстановке войны, урегулированием конкретных проблем занимался ГКО, а именно И.В. Сталин и Л.П. Берия — заместитель председателя ГКО. |

Опубликовано: История.РФ

14 апреля 43 года — создание НКГБ СССР

Постановление ЦК ВКП(б)

«Об организации народного комиссариата государственной безопасности»

14.04.1943

Сов. секретно

91 — Об организации Народного комиссариата государственной безопасности

Центральный Комитет ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить из состава Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР оперативно-чекистские управления и отделы и на базе их организовать Народный Комиссариат Государственной Безопасности СССР (НКГБ).

2. Возложить на Народный Комиссариат Государственной Безопасности СССР выполнение задач по обеспечению государственной безопасности СССР:

а) ведение разведывательной работы за границей;

б) борьбу с подрывной, шпионской, диверсионной, террористической деятельностью иностранных разведок внутри СССР (за исключением частей и учреждений Красной армии и Военно-Морского флота и войск НКВД);

в) борьбу со всякого рода антисоветскими элементами и проявлениями среди различных слоев населения СССР, в системе промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства и проч.;

г) охрану [руководителей] руководящих кадров партии и правительства.

3. Установить, что Народный Комиссариат Государственной Безопасности СССР освобождается от проведения всякой другой работы, не связанной непосредственно с задачами, перечисленными в пункте 2 настоящего постановления.

4. Утвердить структуру Народного Комиссариата Государственной безопасности СССР согласно приложению.

5. Народным Комиссаром государственной безопасности СССР назначить тов. Меркулова В.Н., освободив его от обязанностей первого заместителя Народного Комиссара внутренних дел СССР.

Первым заместителем Народного Комиссара государственной безопасности СССР назначить тов. КОБУЛОВА Б. З., освободив его от обязанностей заместителя Народного Комиссара внутренних дел СССР.

6. Организовать в союзных и автономных республиках народные комиссариаты государственной безопасности, а в краях и областях — управления Наркомата Государственной Безопасности.

Организацию республиканских, краевых, областных и районных органов Наркомата Государственной Безопасности произвести на основе выделения оперативно-чекистских управлений, отделов и отделений из существующих аппаратов Народного Комиссариата Внутренних Дел, построив их применительно к утвержденной настоящим постановлением структуре Наркомата Государственной Безопасности.

Народному Комиссару Внутренних Дел СССР тов. БЕРИЯ Л.П. и Народному Комиссару Государственной Безопасности СССР тов. МЕРКУЛОВУ В.Н. представить свои предложения о назначении руководящего состава по НКВД СССР и НКГБ СССР соответственно.

7. Организацию Народного Комиссариата Государственной Безопасности СССР закончить в месячный срок, представив в тот же срок на утверждение Совнаркома СССР положение о Народном Комиссариате Государственной Безопасности.

Протокол № 40.

Вернем маршала домой!

Совет ветеранской организации призывает присоединиться к обращению «Вернем маршала домой!» для возвращения из Праги в Россию снесенного там памятника Коневу, инициированному его семьёй и поддержанному Министром Обороны России.

Дорогие друзья!

75 лет назад наши предки, отцы и деды освободили Европу от фашизма. Очень многие из них положили за это свои жизни. На пороге завершения той страшной войны им особенно хотелось дожить и возвратиться на Родину к своим матерям, женам и детям.

По данным МО РФ только при освобождении Чехословакии, Польши и Венгрии погибли более 880 тысяч наших солдат и офицеров. Это превышает ВСЕ БОЕВЫЕ ПОТЕРИ союзников — Великобритании и США во Второй Мировой войне!

Памятник маршалу Коневу, командовавшему в мае 45 го освобождением Чехии, был установлен в Праге в честь подвига освободителей — всех советских солдат, офицеров и генералов, воевавших с фашизмом, в том числе, сложивших голову за свободу и независимость Чехии и других стран Европы.

Снос этого памятника 3 апреля 2020 года стал глумлением над памятью воинов, освободивших мир от «коричневой чумы»! Монумент, против сноса которого выступали граждане Чехии, демонтирован в период пандемии под прикрытием новой заразы, поражающей планету. Это символ и он должен пробудить здоровые силы: от командующих (политикой и экономикой) до рядовых граждан, чтобы объединиться против демонтажа наших идеалов и ценностей.

7 апреля Президент России подписал закон, который вводит уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами воинских захоронений, памятников, стел, мемориальных сооружений, объектов, посвященных погибшим при защите Отечества, Дням воинской славы России, а также памятников и мемориальных сооружений, посвященных военачальникам России.

9 апреля семья Ивана Степановича Конева начала сбор подписей под обращением к Президенту России с ходатайством о возвращении памятника в Россию.

10 апреля Министр обороны России обратился к Министру обороны Чехии с просьбой передать Москве памятник, но получил ответ, что в этом вопросе он бессилен, поскольку решение о сносе принимал район Прага-6.

Сносы памятников нашим героям-освободителям также происходят в Венгрии, Польше, Украине, странах Прибалтики, причем часто на основе решений, принятых руководством этих стран. Жестких мер, понуждающих прекратить глумление над памятью наших героев, еще не предпринималось.

Совет ветеранской организации призывает присоединиться к движению «Вернем маршала домой!», инициированному семьёй маршала Конева и поддержанному Министром Обороны России, а также поддержать активные меры руководства страны, направленные на защиту памяти наших героев.

Подписаться под обращением к Президенту России можно здесь.

См материалы:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРГРУПП «СМЕРШ» ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ СТРАН ЕВРОПЫ читать

О потерях при освобождении Европы далее

О РАБОТЕ ОРГАНОВ СМЕРШ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ПОЛЬШИ

Из воспоминаний военного контрразведчика Л.Г. Иванова читать

Армия Крайова против наших войск при освобождении Польши читать

Рассекреченные документы Минобороны по освобождению Польши перейти

О потерях при освобождении Европы

СПРАВКА

о потерях в личном составе, вооружении, боевой технике и расходе материальных средств Советскими Вооружёнными Силами в период освобождения Польши.

В освобождении Польши за период с июля 1944 года по март 1945 года принимали участие войска 3, 2, 1-го Белорусских, 1-го и 4-го Украинских фронтов, а также Балтийский флот.

Всего в составе перечисленных фронтов на 1 января 1945 года состояло 3 246 000 советских солдат и офицеров и около 80 000 солдат и офицеров 1-й армии Войска Польского.

В ходе операции по освобождению Польши Советская Армия понесла следующие потери:

— в людях – безвозвратных – 477 295 человек, санитарных – 1 636 165 человек, всего – 2 113 460 человек;

— в самолётах – 2692 единицы, стоимостью 963 620 000 руб.;

— в танках и САУ – 2966 единиц, стоимостью 688 557 000 руб.;

— в артиллерийском вооружении – 3960 единиц, стоимостью 714 896 030 руб.;

— в автотранспорте – 7605 единиц, стоимостью 100 385 000 руб.;

В ходе операции было израсходовано:

— боеприпасов 69 161 вагонов, стоимостью 10 319 000 000 руб.;

— авиационных бомб – 27 412 тонн, стоимостью 137 060 000 руб.;

— авиационных патронов и снарядов – 24 792 тонны, стоимостью 137 196 000 руб.;

— гарюче-смазочных материалов – 992 906 тонн, стоимостью 697 666 000 руб.;

— медицинского имущества на 150 000 000 руб.

Потери Балтийского флота:

— людей – 560 человек;

— самолётов – 129, стоимостью 167 700 000 руб.;

— бронекатеров – 10 единиц, стоимостью 13 000 000 руб.;

— подводных лодок – 1, стоимостью 18 000 000 руб.

Затраты на восстановление польских железных дорог за период

1944 – 1945 годов составили 211 335 000 рублей.

Кроме того, израсходовано на денежное содержание личного состава советских войск, участвовавших в освобождении Польши, его продовольственное и вещевое довольствие и коммунальные затраты – 12 млрд. рублей.

Таким образом, общие затраты вооружения и материальных средств в денежном

выражении за период освобождения Польши составляют 26 720 959 тыс. рублей.

Генерал-полковник ПОКРОВСКИЙ

12 ноября 1956 года.

ЦАМО СССР, ф. 15, оп. 725588, д. 30.

Эти цифры требуют пояснения.

Потерь безвозвратных – 477 295 человек, — это число погибших на поле боя, попавших в боевые донесения. В числе санитарных – 1 636 165 человек, есть как раненые, которые эвакуированы с поля боя, но в дальнейшем оставшиеся в живых, вернувшиеся в строй, так и тяжело раненные и умершие потом в госпиталях.

Так, по рассекреченным МО РФ данным Центрального архива Минобороны:

Всего около 9 млн советских воинов участвовали в освобождении 11 европейских стран.

Безвозвратные потери Красной армии при освобождении государств Европы составили:

в Польше — 600212 человек;

в Чехословакии — 139918 человек;

в Венгрии — 140004 человек;

в Германии — 101961 человек;

в Румынии — 68993 человек;

в Австрии — 26006 человек;

в Югославии — 7995 человек;

в Норвегии — 3436 человек;

в Болгарии — 977 человек;

Всего безвозвратные потери Красной Армии при «освобождении Европы» составили около 1 миллиона человек, а всего общие безвозвратные потери в войне с Германией и Японией ( убито, пропало без вести, попало в плен и не вернулось из плена, умерло от ран, болезней и несчастных случаев) Вооруженных Сил вместе с пограничниками и внутренними войсками составили 8.668.400 военнослужащих.

Рапорт Жукова Сталину:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРГРУПП «СМЕРШ» ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ СТРАН ЕВРОПЫ

В.Г . МАКАРОВ — Деятельность опергрупп «Смерш» на примере Краковской опергруппы

В статье представлены результаты анализа деятельности органов советской военной контрразведки при освобождении Красной армией от гитлеровских оккупантов стран Центральной Европы на примере Краковской опергруппы.

По ряду причин деятельность советских органов госбезопасности в годы Великой Отечественной войны, в том числе в заключительный её период, недостаточно отражена в научной литературе. Обстоятельный анализ этого феномена дал профессор, доктор исторических наук А.А. Зданович в историографическом введении к книге, посвящённой деятельности контрразведки «Смерш»1.

Приоритетной формой борьбы с вражеской агентурой был оперативный розыск. Контрразведчики вели его на основании материалов, захваченных у противника, полученных от зафронтовой агентуры, радиоконтрразведывательной службы, в результате радиоигр с разведками противника, следственных материалов и из других источников.

Важную роль в розыскной работе играли органы контрразведки «Смерш», специальные опергруппы которых в первых рядах Красной армии вступали в освобождённые от оккупантов города и сёла стран Европы.